老照片里,三位科研人员正在极简陋的防护条件下,手工进行炸药部件的研制操作。

时任北京九所二室二组炸药成型工艺技术组长的刘振东,没再次出现在这张老照片中,但炸药研制正是他所从事的工作。

现年91岁的他在采访过程中屡次和记者说:“能参与第一颗的制造,我倍感荣幸!”

20世纪50年代末,中苏关系恶化,苏联撤走了援助专家,带走了大部分资料。我国下定决心自力更生,早日研发出“争气弹”。

奉命于危难之间,北京九所(今中国工程物理研究院)成立二室负责爆轰物理,任命毕业于美国耶鲁大学的工程物理学家、后来获得“两弹一星”功勋奖章的陈能宽为室主任。

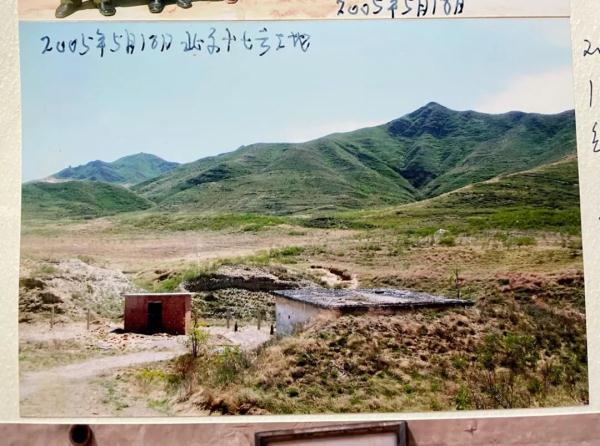

拉开帷幕的地方有一个代号,叫做“十七号工地”。它指位于河北怀来县军都山和官厅水库之间、古长城脚下的我国第一个核武器爆轰试验场。这片土地孕育了中国第一颗的雏形。

十七号工地地处风口,冬春季节,塞外南下的强势气流灌进这片区域,卷起漫天风沙。

冬天的试验场里,并不是任何一个人都有一张床。木板架成一个通铺,铺上草垫子,几十个人就一个个睡在上面。房内未装暖气管路,只能自己烧煤炉取暖。

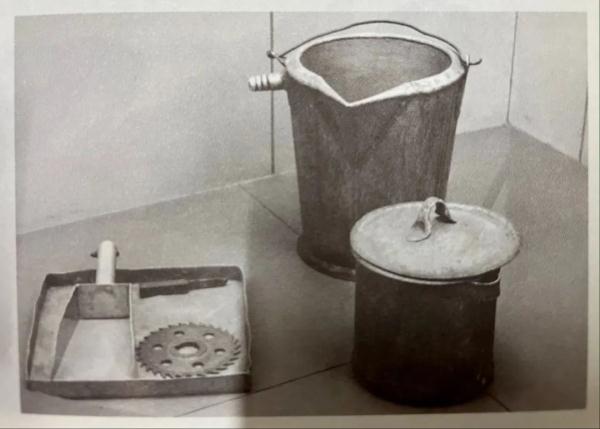

没有先进的仪器设施,大家就搞“土法上马”,想点子、找路子,用铝锅、铝勺充当熔铸炸药的容器,用铝焊接出双层的桶来融化炸药。

二室工人用铝桶、铝铲等简陋工具加工炸药。图片来自:《20世纪中国科学口述史》中收录,刘振东提供

刘振东告诉科技日报记者,“1960年4月28日,五一节前夕,我们正式打响了爆轰试验的第一炮,大家士气都非常高涨。”

“十七号工地一年四季都在打炮,最多的时候一天爆了22次。”刘振东说,为了更好的提高爆轰效果,必须频繁试验找到混合炸药的最佳配比。

然后爆炸,听起来是很简单的事情。可实际上,它包含了无比复杂的流程。

当时,炸药主要由TNT和黑索金两种成分构成。第一步是要对炸药进行拆装、检查成分并用天平称重。通过高爆速组、低爆速组发料,检查模具,测烘干箱温度等步骤,才能进入浇注、护理、搅拌、护理、再搅拌的作环节。最后,还有炸药的正常化处理、打冒口开模、采样切割、理化分析等工序。

融化炸药的过程需要工人用木棒搅拌。当时还有句戏称,叫做“棒子底下出尖端”。

“就好像医生动手术、厨师炒菜似的,搅拌炸药时必须全神贯注,还得保持一定的温度,否则会影响炸药元件的质量,甚至导致炸药无法浇注。”刘振东说。

17号工地工人浇注炸药部件。图片来自:《20世纪中国科学口述史》中收录,刘振东提供

他说:“浇注炸药一般小的药柱一天可以成型,大的则需要三天。打炮几微秒就完了,而制作在大多数情况下要三天,操作时间差太多。所以,我们组都是加班加点地干,没有换休,只能互相倒班,才能配合上打炮组的速度。”

通过一次次的摸索试验,技术工人和科研人员学习陈能宽、王淦昌等人教的理论,与爆轰试验数据互相支撑,共同找到了炸药研制的最佳配比,突破了炸药部件研制的各个技术难关。

重返十七号工地,在爆轰试验场纪念碑前合照(右三为陈能宽,右二为刘振东)。刘振东供图

在17号工地那段日子里,正值国民经济三年困难时期,主副食都供应不上,大家每日都饥肠辘辘。肚子实在饿得难耐,只能冲点酱油膏水充饥。

为抵抗饥饿,大家还进行“精神会餐”。你说你曾经吃过什么,我形容我吃过的美味。聊会天,仿佛饥饿就不再那么难以忍受。

刘振东笑着和记者说:“我是组长,要带头做示范,因此干活比别人都卖力。有人称我是‘拼命三郎’。但无奈我胃口也比别人大,困难时期,路边的柳树叶还没长大,就已经成我的盘中餐了。”

搅拌炸药时,人嘴里是苦的。搅拌时气体向外挥发,戴着口罩不太管用,可不戴会更严重。

“工人都非常能吃苦,防护手套和防护服不足,也照样工作。”刘振东动情地说:“他们任劳任怨干最危险的活,确实把自己的一生献给国家,献给核武器事业。”

就是在这样极简陋的条件下,科研人员与工人们不断记录每个炸药部件制作的有关数据,开会讨论,分析问题和瑕疵,找处理方法,最终一步步提高炸药部件的制作质量和爆轰效果。

1963年,在十七号工地上成功研制出炸药成型有关数据的九所二室迁往青海省二二一厂。在那里,我国第一颗炸药部件完成组装。

在二二一厂二分厂218研究室从事新型炸药研制的技术员杨笃对记者说:“我们就是去祖国需要的地方。祖国需要,我们就来了。”

黄沙吹不去历史的印痕。对每个参与“两弹一星”建设的人而言,那都是他们最为荣耀的事业。